Fassreifung von Whisky

Die Reifung in Eichenfässern ist der Schlüssel zur Aromen- und Farbentwicklung jedes Whiskys. Faktoren wie Fass-Herkunft, Lagerdauer und Klima prägen den Charakter. Whiskys aus ein und derselben Brennerei können dennoch unterschiedliche Geschmacksprofile aufweisen, da selbst kleinste Veränderungen im Reifeprozess große Auswirkungen haben. Um diesen feinen Unterschieden auf die Spur zu kommen, analysieren Experten das Zusammenspiel chemischer Bestandteile wie Ester, Tannine und Lactone in Teilen pro Million (ppm) und Teilen pro Milliarde (ppb). Ein winziger Anteil kann den Geschmack über Jahrzehnte beeinflussen. Das Holzfass ist ein zentraler Faktor, der den Reifeprozess entscheidend beeinflusst!

Einflüsse auf den Geschmack von Whisky

Die Fassreifung des Whiskys hat einen der größten Einflüsse auf seinen späteren Geschmack. Sie ergänzt und verändert den Brennereicharakter, den der Whisky während des Destillierens erhalten hat. Gerade Single Malt Whisky lagert lange im Fass und hat dadurch sehr viel Zeit, Aromen aus dem Holz aufzunehmen. Doch nicht allein die Dauer des Reifeprozesses macht ihn so einflussreich. Es kommt vor allem auf den Fasstyp an. Er bestimmt wesentlich, wie sich der Geschmack von Scotch Whisky, Bourbon und Irish Whiskey über die Jahre verändert.

Fasstypen - Finishing - die Nachreifung von Whisky

Was war denn vorher in dem Fass?

Ex-Sherry - was bedeutet das? Hier geht es um den vorherigen Inhalt des Fasses; womit war das Fass vorbelegt?

Einen sehr großen Einfluss auf den Geschmack des Whiskys hat die Flüssigkeit, die zuvor im Fass lagerte. Am geschichtlichen Anfang der Reifung von Whisky wurden traditionell Ex-Sherry- und Ex-Portweinfässer verwendet. Sie lagen durch den Transport dieser Starkweine nach Großbritannien in ausreichender Stückzahl vor. Mit dem Anstieg der Popularität des schottischen Whiskys wurden vermehrt ehemalige Bourbonfässer verwendet, die sich nach dem zweiten Weltkrieg als Quasi-Standard etablierten.

Inzwischen ist neben den traditionellen Sherry- und Portweinfässern auch die Reifung oder Nachreifung in Barrique-Fässern jeder Art üblich geworden. Auch Rum-Fässer und Bier-Fässer sind im Whisky-Finishing angekommen.

| Ursprungsinhalt | Kategorie | Einfluss auf den Geschmack |

|---|---|---|

| Bourbon | Whiskey | Vanille, Süße, Karamell |

| Amontillado | Sherry | Süße, nussig, trocken, frisch, Säure |

| Fino | Sherry | leichte Früchte, Süße, Trockenheit, leichtes Holz |

| Manzanilla | Sherry | salzig, Trockenheit, Meeresaromen, frisch, etwas Frucht |

| Moscatel | Sherry | sehr süß, dunkle Früchte, Rosinen,Sirup |

| Oloroso | Sherry | tief, dunkel, nussig, dunkle reife Früchte |

| Palo Cortado | Sherry | reichhaltig, süß, trocken, süße Gewürze, Früchte |

| Pedro Ximénez (PX) | Sherry | sehr süß, dunkle Früchte, Rosinen, Sirup |

| Port (süß) | Portwein | süß, getrocknete Früchte, Würzigkeit |

| Port (halbtrocken) | Portwein | leicht süß, getrocknete Früchte, Würzigkeit |

| Port (tocken) | Port wine | trocken, getrocknete Früchte, Würzigkeit |

| Ruby Port | Portwein | sehr fruchtig, dunkle Früchte, Süße, Trockenheit |

| Tawny Port | Portwein | sehr fruchtig, Nuss, Karamell, Schokolade und Tabak |

| Madeira | Likörwein | Würzigkeit, leichte Fruchtigkeit, Süße, Trockenheit |

| Marsala | Likörwein | süß, komplex, Gewürze |

| Amarone | Rotwein | Tannine (bitter), trocken, Rosinen, reife Früchte |

| Barolo | Rotwein | Früchte, Tannine (bitter), getrocknete Früchte, schwere Aromen |

| Bordeaux | Rotwein | starke rote Früchte, Weintrauben, Beeren |

| Chardonnay | Weißwein | leicht, frisch, sauer, tropische Früchte |

| Muskateller, Muscat, Moscatel | Weißwein Sherry | floral, süß, Zitrus, Pfirsich sehr süß, dunkle Früchte, Rosinen,Sirup |

| Sauternes | Weißwein | Süße, Zitronenschale, Säure, leichte Früchte |

| Tokajer | Weißwein | leichte frische Früchte (Zitrone, Mango), sehr süß |

| Burgunder | Wein | sehr fruchtig, leicht süß, leicht trocken |

| Rum (weiß) | Spirituose | süß, Melasse, Vanille, tropische Früchte, Mandel |

| Rum (dunkel) | Spirituose | süß, Sirup, dunkle Früchte, Eiche Karamell, Vanille |

| Bier | Bier | Hopfen, Malz |

| Virgin Oak | - | Vanille, Nelken, Karamell oder Tannine |

| Mizunara Oak | - | fruchtig, süß |

| Chinquapin Oak | - | würzig, süß |

In diesem Video geht es um das Finishing, die Nachreifung von Single Malt Whisky in unterschiedlichen Fässern, sowie die Frage warum Whisky eigentlich nachgereift wird und ob eine längere Nachreifung wirklich besser ist.

Welches Holz wird für das Fass verwendet?

Nur Eiche darf für die Lagerung von schottischem Whisky und Kentucky Straight Bourbon verwendet werden. Es gibt zwei wesentliche Eichenarten, die für die Herstellung von Fässern verwendet werden.

| Eichenart | Geschmackseinfluss |

|---|---|

| Amerikanische Weißeiche (Quercus alba) | Vanille und Karamell, weich und mild |

| Europäische Eiche (Quercus robur and petraea) | Würze und bittere Noten |

| Mizunara Eiche (Quercus mongolica) | Sandelholz, Kokosnuss und orientalische Gewürze |

| Ahorn (Acer) | süß, Ahornsirup |

Die amerikanische Weißeiche kommt vor allem im Osten der USA und in Teilen von Kanada vor und wird für die Herstellung der Fässern für Bourbon und Tenneessee Whiskey verwendet. Ihr Wachstum ist relativ stark für Eichen. Das Holz hat eine hohe Dichte von 770 kg/m3 und enthält viel Monogalloyl Glukose, das für die typischen Vanillenoten im Bourbon verantwortlich ist.

Die europäische Eiche dagegen wächst langsamer und hat eine geringere Dichte (720 kg/m3) als ihre amerikanische Verwandte. Die enthaltene Gallussäure ist ein pflanzlicher Gerbstoff und gehört zu den Gallotaninen. Sie verursacht die bitteren Noten im Whisky. Die europäische Eiche gibt deutlich kräftigere und würzigere Aromen ab, als die amerikanische Weißeiche. Sie wird vor allem für die Herstellung von Fässern für die europäischen Weine und Starkweine wie Sherry verwendet.

Mizunara Eiche ist in den Wäldern Nordost-Asiens sehr weit verbreitet und wird dort vor allem für hochwertige Möbelstücke verwendet. Durch ihre hohe Dichte und dünnen Fasern müssen die Dauben entlang der Fasern geschnitten werden, die jedoch nie ganz gerade wachsen. Außerdem fehlen der Eiche wasserdicht machende Öl-Enzyme, sodass während der Reifung wesentlich mehr Whisky verdunstet als bei der Reifung in amerikanischer oder europäischer Eiche. Trotz dieser Eigenschaften, die eine Verwendung für Whiskyfässer deutlich erschweren, gewann die Mizunara Eiche Anfang des 20. Jahrhundert an Beliebtheit für die Whiskyreifung. Nicht zuletzt wegen der besonderen Aromen, die sie an den Whiskey abgibt, die zum Beispiel an Sandelholz, Kokosnuss und orientalische Gewürze erinnern.

Ahorn wächst in weiten Teilen der Welt, darunter Eurasien, Nordafrika, Zentral- und Nordamerika. Mit ihrer relativ geringen Dichte von 653 kg/m3 kommt sie vor allem bei der Herstellung von Tennessee Whiskey zum Einsatz: Dieser wird vor der Fasslagerung durch eine Kohleschicht aus Zuckerahorn gefiltert, was ihn besonders weich macht. Zusätzlich reifen vereinzelt amerikanische Whiskey-Hersteller ihren Brand in Fässern aus Ahorn, um den Whiskeys die süßen Noten von Ahorn und Ahornsirup zu verleihen.

Während in den wichtigsten Whisky herstellenden Ländern Schottlands und USA nur Eiche verwendet werden darf, kommen in anderen Ländern auch einmal andere Holzarten wie zum Beispiel Kastanie zum Einsatz.

Was passiert im Fass?

Der Whisky wird in der Regel zweifach destilliert und danach hat der sogenannte „New Make“ einen Alkoholgehalt zwischen 68 % und 71 %. Im Anschluss geht es entweder mit diesem Alkoholgehalt oder einem leicht reduzierten zur Fasslagerung. Ein gängiger Alkoholgehalt bei der Fassabfüllung ist 63,5 % Alkohol.

Während der nun mindestens 3-jährigen Lagerung interagiert der Whisky mit dem Holz des Fasses.

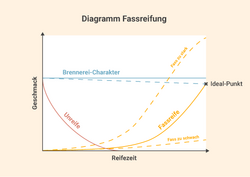

Während der Fassreifung spielen drei grundlegend verschiedene Effekte im Fass eine Rolle. Lassen Sie uns dazu das folgende Diagramm betrachten. Der Geschmack ist in der Vertikalen aufgetragen. Auf der horizontalen Achse finden wir die zugehörige Zeit.

1. Subtraktive Reifung

Ein ungereifter, frischer Whisky hat einen scharfen, metallischen Beigeschmack. Wer einmal an einer Brennblase oder einem Spirit Safe eine frische Probe nehmen konnte, kann sich für immer an diesen wenig angenehmen Geschmack erinnern.

Mit zunehmender Reife im Fass (Maturation) wird dieser ungewollte Geschmack mehr und mehr entlang der roten Linie abgebaut. Nach 5 bis 8 Jahren ist er in der Regel verschwunden. Da es sich um die Abnahme eines Geschmackes handelt, spricht der Fachmann von einer subtraktiven Reifung. Dies ist auch der Grund dafür, warum es fast keine Malt Whiskys mit einem Alter von weniger als 8 Jahren gibt.

2. Additive Reifung

Mit zunehmender Lagerzeit nimmt der Whisky Aromen aus dem Fass auf. Zunächst sind dies der Geschmack nach allgemeinem Holz aber auch im Speziellen Vanille, Karamell und Eiche. Das Holz gibt seinen Charakter an den Whisky weiter. Diese Additive Reifung wird durch die gelben Linien wieder gegeben. Ein altes, wenig aktives Fass wird den Whisky entlang der unteren, gestrichelten Linie beeinflussen, ein 1st Fill Cask aus europäischer Eiche entspricht der oberen gestrichelten gelben Linie.

3. Interaktive Reifung

Aber nicht nur Reifung und Fasscharakter bestimmen den Geschmack des Whiskys. Vor allem die spezielle Destillation und das verwendete Malz machen den grundlegenden Charakter eines Malt Whiskys aus. Die obere, horizontale, blaue Linie beschreibt den Brennerei-Charakter, der über die Zeit in etwa konstant bleibt. Tatsächlich baut sich über die Jahre der Torfrauch mehr oder weniger ab, was zu einer Abschwächung des Brennerei-Charakters führt.

Und somit ist klar - das Fass bestimmt das Resultat!

Die grünen Linien zeigen die verschiedenen Fasseinflüsse bei der interaktiven Reifung. Da der Alkohol im Whisky Geschmacksstoffe aus dem Fass extrahiert, haben wir es prinzipiell mit Lösungsvorgängen zu tun. Zunächst steigen die Kurven stark an, um dann mehr oder weniger deutlich abzuflachen. Nur die mittlere Kurve ist in etwa ideal. Die interaktive Reifung verbindet Fass- und Brennerei-Charakter ideal. Die obere gestrichelte Kurve steigt viel zu schnell an und der Fasscharakter beginnt zu dominieren. Die untere gestrichelte Linie zeigt ein Fass, das den Großteil seiner Aromastoffe bereits verloren hat. Auch nach vielen Jahren dominiert der Brennerei-Charakter.

Die obere Kurve ist ganz typisch für frische Fässer aus europäischer Eiche. Sehr schnell dominiert der Fasscharakter und der Whisky wird vom Holz erschlagen. Die untere Kurve steht für zu häufig verwendete und bereits ausgelaugte Fässer. Während man ausgelaugte Fässern mit einer Wiederaufarbeitung erneut aktivieren kann, steht man den zu starken europäischen Fässern fast hilflos gegenüber. Viel zu schnell dominiert das Fass und die Unreife ist vielleicht noch gar nicht abgebaut.

Aber ein Trick bringt alles wieder ins Lot. Das Stichwort heißt Fassfinish. Zunächst reift man den Whisky in normalen amerikanischen Fässern, bis er seine Unreife abgebaut hat und bereits ein grundlegendes Aroma aufgenommen hat. 8-10 Jahre genügen dafür. Dann füllt man dann den so gereiften Inhalt in europäische Eichenfässer um, die zuvor die verschiedensten Weine enthalten haben. Wichtig ist hierbei der 1st Fill. Nach 1 bis 2 Jahren ist es dann soweit. Brennerei-Charakter und die Fässer haben sich in einer interaktiven Reifung zu einem harmonischen Ganzen verbunden.

Angenehmes Nebenprodukt dieser Reifung sind europäische Eichenfässer, die ihren extremen Charakter verloren haben und sich nun für eine langjährige Reifung eignen. Diese Refill-Fässer dürfen aber auch nicht zu lange verwendet werden, damit sie nicht zu ausgelaugt sind.

Frische europäische Eiche ist, bitte entschuldigen Sie den Ausdruck, 'Fast nicht auszuhalten'. Nur im Glenlivet French Oak Finish kommen ganz frische und nicht zuvor befüllte französische Limousine Eichenfässer im Finish zu Einsatz. Ganz pure europäische Eichenreifung gibt es im Whisky nur ganz selten.

First Fill - Refill

Das Alter des Fasses und seine Wiederverwendung!

Eichenfässer sind sehr beständig und können viele Jahrzehnte Whisky beinhalten. Allerdings sinkt mit den Jahren das Aroma, das der Whisky aus dem Holz aufnehmen kann. Das Fass wird ausgelaugt. Whisky der in frischen Fässern gelagert wird, nimmt daher am meisten Aromen auf.

Bourbon lagert in frischen Fässern und ist bereits nach 2-5 Jahren aromatisch genug, um abgefüllt zu werden. Schottischer Whisky reift in gebrauchten Fässern, die zuvor schon einmal für z.B. Bourbon oder Sherry verwendet wurden. Einen großen Teil der Aromen hat das Fass schon abgegeben. Daher werden die schottischen Malts erst ab längerer Lagerung richtig gut. Er hat dadurch aber auch mehr Zeit die alkoholische Schärfe abzubauen.

Fässer sind heutzutage teuer. Daher ist es in der Whiskyindustrie üblich, in den Fässern mehr als einmal Whisky zu reifen. Ein Fass enthält nach 10 Jahren Malt Whisky Reifung immer noch eine Menge Aromen und wird deshalb für den nächsten Malt wiederverwendet. In der Branche heißen sie Refill-Fässer. Refill-Fässer werden bis zu ca. 30 Jahren wieder verwendet.

Klar ist aber, dass der Einfluss des Fasses auf den Geschmack immer schwächer wird. Es ist nicht verwunderlich, wenn ein Whisky aus einem Refill-Fass nur wenig Geschmack - und damit Farbe - aufgenommen hat. Auf den Etiketten einiger Abfüller finden Sie manchmal Angaben wie Refill oder auch First Fill, was für den Nutzungsgrad der Fässer steht. So haben Sie als Kunde einen Hinweis, wie die Intensität des Fassaromas ungefähr ausfallen wird. Jedoch ist es auch üblich, Whisky mit geschmacklosem Zuckerkulör zu färben. In diesem Fall wir der Fasseinfluss verschleiert.

Inzwischen ist es immer üblicher, Fässer wieder aufzubereiten, da dies kostengünstiger ist, als neue Fässer zu beschaffen. Damit wird zwar das Eichenaroma wieder zum Vorschein gebracht. Neue Sherry-, Port- oder Weinaromen kann man auf diese Weise nicht erzeugen. Diese 'rejuvenated' Fässer machen Whisky in kurzer Zeit sehr würzig.

Fassverjüngung - Rejuvenation

Nachdem ein Fass mehrmals zur Reifung verwendet wurde, nimmt seine Reifefähigkeit ab, da das Holz erschöpft ist. In begrenztem Umfang können diese Fässer jedoch verjüngt werden:

Methoden der Fassverjüngung: Abschleifen der inneren Fasswand, erneutes Auskohlen oder Retoasting, um die Holzporen zu aktivieren. Dieses Verfahren setzt den Vanillin- und Karamellgeschmack des Holzes wieder frei.

Interessant zu wissen: In der Vergangenheit wurde eine süße, abgekochte Flüssigkeit aus Weintrauben (Paxarette) mit hohem Druck in die Fasswände gepresst, um dem Fass wieder einen Sherry-Charakter zu verleihen. Diese Methode ist jedoch in Verruf geraten und wird schon seit geraumer Zeit nicht mehr angewendet.

Größe der Whiskyfässer und ihr Einfluss auf das Aromenprofil

Die Größe und der Typ eines Eichenfasses bestimmen maßgeblich die Reifungsgeschwindigkeit und den Aromenaustausch mit dem Whisky: Je kleiner das Fassvolumen, desto größer ist der Anteil der Holzoberfläche am Destillat, wodurch sich Aromen schneller und intensiver entwickeln. Durch die Wahl der Eichenart, die Vorgeschichte des Fasses (z. B. Bourbon- oder Sherry-Vorbefüllung) und die Fassgröße lässt sich daher gezielt steuern, ob ein Whisky in kurzer Zeit kraftvolle Aromen entfaltet oder über Jahre hinweg eine subtile, komplexe Tiefe erreicht. Generell dürfen Whiskyfässer bis zu 700 Liter fassen – darüber hinaus nimmt der Einfluss des Holzes ab.

Holzarten und traditionelle Maßeinheiten

In Europa dominieren Sherry‑Butts und Port‑Pipes aus heimischer Eiche, während in den USA und Großbritannien vor allem amerikanische Eichenfässer (ASB, Hogshead) zum Einsatz kommen. Viele Fassbezeichnungen (Hogshead, Butt) stammen von historischen Volumenmaßen ohne ISO-Standard und spiegeln die trapezförmigen Dauben wider, die mechanisch die maximale Fassgröße begrenzen – größere Fässer würden andernfalls undicht.

Wichtige Fassgrößen

- American Standard Barrel (ASB, ca. 200 Liter)

Das typische Standard Bourbonfass ist aus amerikanischer Eiche und stark ausgekohlt. Außerdem ist es die Grundlage für Hogsheads: Aus vier ASBs lassen sich etwa drei 250‑Liter‑Fässer rekonstruieren, indem man zusätzliche Dauben und Ringe („Hoops“) verwendet. Kleinere Oberfläche‑zu‑Volumen‑Relation als in großen Fässern beschleunigt hier den Aromentransfer. - Hogshead (ca. 250 Liter)

Es entsteht aus alten Sherry‑Butts oder umgebauten ASBs. Durch die kompaktere Form und das reduzierte Volumen wird das Holz intensiver mit dem Destillat ausgetauscht, was eine tiefere Aromavielfalt in kürzerer Reifezeit ermöglicht. - Sherry-Butt & Port-Pipe (500–700 Liter)

Ursprünglich für Sherry bzw. Portwein, ist es aus europäischer Eiche aus Spanien oder Portugal gefertigt oder zunehmend kostengünstiger aus amerikanischer Eiche. Ein Butt mit einem Fassungsvermögen von ca.500 Litern ist breit und voluminös, eine Port-Pipe, die bis 700 Liter fasst, ist hingegen schlank und hoch. Beide bieten durch ihre Größe eine langsamere, subtile Reifung. - Puncheon (500–700 Liter)

Ein Puncheon ist kürzer und gedrungener als ein Butt, aber ebenfalls für gespritete Weine konzipiert. Die kompakte Form sorgt für etwas mehr Oberfläche pro Liter als der Butt und damit für eine mittlere Reifegeschwindigkeit.

| Fassgröße | Inhalt in Liter |

|---|---|

| Standard-Größen für Whisky: | |

| Quarter Cask | 50/125 |

| Bourbon Barrel (American Standard Barrel) | 208 |

| Hogshead | 250 |

| Butt | 500 |

| Port Pipe | 500-650 |

| Octave | 50 |

| Weitere Größen: | |

| Blood Tub | 30-50 |

| Bordeaux | 225 |

| Barrique | 225 |

| Sherry Hogshead | 245 |

| Cognac | 300 |

| Puncheon | 500 |

| Madeira Drum | 650 |

Small Batch

Der Name Small Batch bedeutet übersetzt ‚kleines Fass‘. Jedoch handelt es sich nicht um ein kleines Fass, in dem der Whisky gelagert wird. Vielmehr werden nur relativ wenige ausgewählte Fässer einer Brennerei miteinander vermählt und abgefüllt. In erster Linie kommt das in den USA vor.

Es gibt keine festen Regeln wie viele Fässer gemischt werden. Small Batch Whiskys werden in limitierter Auflage hergestellt. Spannend bei jeder einzelnen Small Batch Abfüllung ist das Ergebnis, das der Masterblender geschaffen hat.

Single Cask

Die Einzelfass-Abfüllung ist etwas ganz Besonderes! Normalerweise werden Fässer aus einer Brennerei vom Masterblender verheiratet, um die gleichbleibende Qualität eines Single Malts zu gewährleisten. Beim Single Cask oder auch Single Barrel werden einzelne Fässer aus dem Lager ausgewählt, die es wert sind in reiner Form abgefüllt zu werden.

Jedes einzelne Fass ist sehr individuell und hat seinen eigenen Charakter und seine eigene Farbe. Abhängig von der der Größe des Fasses ergibt dies nur eine begrenzte Anzahl von Flaschen – ca. 100 bis 300 Flaschen pro Fass. Häufig wird der Whisky in Fassstärke und ohne Kühlfilterung abgefüllt.

Ein Single Cask Whisky ist daher selten und teurer als ein Standard Whisky. Aufgrund ihrer begrenzten Verfügbarkeit sind Einzelfass-Abfüllungen bei Sammlern besonders begehrt und werden oft als limitierte Editionen veröffentlicht.

STR Cask

shaved - toasted - recharred

Ein besonderer Fasstyp ist das sogenannte 'STR Cask'. STR steht für 'shaved, toasted and re-charred', also 'geschabt, getoastet und erneut ausgebrannt'. Der inzwischen verstorbene Whisky-Experte Dr. Jim Swan entwickelte dieses Verfahren, bei dem aus Weinfässern, die in Europa und Amerika reichlich vorhanden sind, neue Fässer hergestellt werden. Es entsteht ein verjüngtes Fass!

So entsteht ein STR Cask

Der Herstellungsprozess von STR Casks läuft wie folgt ab: Man nimmt zum Beispiel frische, gebrauchte Rotwein-Hogsheads und entfernt zunächst deren Böden. Dann wird die äußere Schicht der mit Wein gesättigten Eiche abgeschabt (shaved), um die Kombination aus leicht gesättigter Eiche und frischer Weißeiche (Virgin Oak) freizulegen. Durch das Ausschaben werden einige der kräftigeren Aromen von der Oberfläche der Eiche entfernt, wodurch ein subtilerer Rotwein-Einfluss entsteht. Die freigelegte innere Schicht wird dann erneut getoastet, um den Zucker und das Vanillin der frischen Weißeiche zu karamellisieren. Zum Erhitzen des Fasses während des Toastens werden Eichenspäne verwendet, die von Fassdauben stammen, die bereits zur Whiskyreifung verwendet wurden. Dadurch kommen die würzigen und süßen Noten der Fässer besonders gut zur Geltung. Abschließend werden die Fässer erneut ausgebrannt (re-charred), um möglichst viele Geschmacks- und Aromastoffe aus dem Fass zu extrahieren. Durch das Toasten und Ausbrennen werden auch unerwünschte chemische Verbindungen wie Lignin, Zellulose oder Hemizellulose abgebaut und herbe Tannine entfernt.

Das Besondere an Whiskys aus STR Casks

Durch das STR Verfahren entsteht also eine Kombination aus Virgin Oak (frischer Weißeiche) und First Fill Rotweinfässern. In frischen Weißeichenfässern reift Whisky schneller als in Fässern, die vorher mit Bourbon, Sherry oder anderem belegt waren. Somit sorgt das aufwändige Verfahren sowohl für eine schnelle und intensive Reifung des Spirits als auch für die subtilen fruchtigen Rotweinnoten im Whisky.

Whiskys aus STR-Fass Reifung

Beispiel: Nc’nean Organic, M&H Classic

Verdunstung bei der Fassreifung - Angels' Share

Der schöne Ausdruck ‚Angels‘ Share‘ bedeutet ‚Anteil für die Engel‘ und bezeichnet in der Whiskyindustrie allgemein den Anteil des Whiskys, der während der Reifezeit im Fass verdunstet. Das Alkohol-Wasser-Gemisch des Whiskys deht sich in den warmen Sommermonaten aus und zieht sich in den kalten Wintermonaten wieder zusammen und somit wird die Umgebungsluft durch die Poren des Eichenholzes "geatmet". Normalerweise verliert der Whisky während der Reifung zwischen 0,5 % und 1 % seines Alkoholgehalts pro Jahr. Doch neben dem Alkohol verdunstet auch ein Teil des Wassers im Whisky. Der Flüssigkeitsverlust ist daher wesentlich höher als der Alkoholverlust. Er beträgt bis zu 2 % pro Jahr. Da Alkohol bei gleicher Temperatur einen höheren Dampfdruck als Wasser hat, verdunstet (fast) immer mehr Alkohol als Wasser, und der Alkoholgehalt im Fass sinkt.

Verschiedene Faktoren wie Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und die Art und Größe des Fasses beeinflussen die Menge des Angels‘ Share. In Regionen mit kühler konstanter Temperatur ist der Engelsanteil geringer als in heißen Klimazonen.

Es gibt jedoch seltene Ausnahmen! Die Reifung in einer trockenen und heißen Umgebung führt zu einer verstärkten Verdunstung des Wassergehalts des Whiskys. In der Nähe des Daches von neuen, hohen Lagerhäusern kann es so heiß werden, dass der Alkoholgehalt des Whiskys während der Reifung auf 66%-67% ansteigt. Der Anstieg des Alkoholgehalts führt zu unterschiedlichen Reaktionen mit dem Holz und zur Entstehung verschiedener Aromen. Die meisten schottischen Brennereien füllen ihren Whisky mit einem Alkoholgehalt von 63,5 % in die Fässer ab, da dies ein vernünftiger Kompromiss zwischen kurzer Reifezeit und Alkoholverdunstung ist.

Für die Reifung des Whiskys spielt die Verdunstung eine wichtige Rolle. Der Alkoholgehalt verändert sich, der Sauerstoffgehalt im Fass nimmt durch den freiwerdenden Raum zu, wodurch die oxidative Reifung in Gang gesetzt wird. Aufgrund dieser Vorgänge entwickeln sich Farbe, Aroma und Geschmack des Whiskys.

Für eine detaillierte Erläuterung schauen Sie sich das folgende Video an. Horst Lüning erklärt die physikalischen Vorgänge bei der Verdunstung von Whisky während der Fassreifung. Anhand einer Flasche berechnet er den Alkoholverlust.

Das Fasslager

Wo lagert das Fass mit dem frischen Destillat für die nächsten Jahre?

Es gibt unterschiedliche Arten von Lagerhäusern. Die Bauweise und die Art und Weise, wie die Fässer im Lagerhaus gestapelt werden, beeinflussen den fertigen Whisky.

Dunnage Warehouse

Ein 'Dunnage Warehouse' ist ein altes, traditionelles Lagerhaus ohne Fenster, das üblicherweise eine, manchmal auch zwei Etagen hoch ist. Auf diesen Etagen lagern höchstens drei übereinander gestapelte Fässer. In den Dunnage Warehouses soll die Luftzirkulation besonders zuträglich für eine gute Whiskyreifung sein. Auch im Sommer ist es hier kühl und feucht. Die Bauart der meisten Dunnage Warehouses ist sehr schlicht und traditionell: Lehmböden, dicke Steinwände und ein Schieferdach reichen aus, um Whiskyfässern eine Bleibe zu bieten. Von der Bauart leitet sich auch der Name dieser Lagerhäuser ab. 'Dunnage' bedeutet nämlich 'Stauholz', deutet also auf die einfache Beschaffenheit dieser Lager hin.

Diese Art von Lagerhaus ist nicht effizient für Brennereien, da darin nur wenige Fässer Platz finden. Darüber hinaus müssen die Fässer meist noch per Hand bewegt werden. Daher findet man Dunnage Warehouses weniger häufig in Brennereien vor als die sogenannten 'Racked Warehouses'.

Racked Warehouse

Seit den 1950er Jahren gibt es die modernen 'Racked Warehouses'. Auch hier ist der Name Programm: 'Racked' ist das englische Wort für 'gestapelt', denn ein 'rack' ist ein Regal. Sie sind aus Ziegelsteinen, Beton und Stahl gebaut und haben feste Böden. In diesen Lagerhäusern finden riesige Regale Platz, auf denen 15 bis 20 Fässer übereinander gestapelt werden können. Racked Warehouses sind dementsprechend höher gebaut, mit dünneren Wänden und Zinndächern. Konstruktionsbedingt ist das Innenklima deutlich stärker von den Außentemperaturen abhängig und es bestehen große Temperaturunterschiede zwischen der unteren und der oberen Fassreihe. Oft lagern die Fässer dort auch stehend und nicht liegend, sodass die Lagerhausarbeiter sie leichter bewegen können. Dies geschieht im großen Stil mit Gabelstaplern.

Palletised Warehouse

Im sogenannten 'Palletised Warehouse', also 'Palettenlagerhaus', ist ebenfalls der Name Programm: Hier werden Paletten, die mit stehenden Fässern beladen sind, übereinander gestapelt. Je nach Fasstyp werden vier oder sechs Fässer auf einer solchen Palette platziert. Die Fässer werden mit einem Metallrahmen zusammengehalten und können mit einem Gabelstapler oder einem Kran bewegt werden. Palletised Warehouses haben den Vorteil, dass sie sehr platzsparend sind und eine hohe Lagerkapazität bieten. Problematisch kann der Druck der jeweils oberen Palette auf die darunter stehenden Fässer sein, was zu so genannten 'leaks', also Rissen in den Fässern, führen kann.

Dunnage Warehouse vs. Racked Warehouse

Der größte Unterschied zwischen den beiden Hauptarten von Lagerhäusern liegt in der Temperaturregulierung. Dunnage Warehouses bieten eine stabilere Temperatur und Luftfeuchtigkeit, während Racked Warehouses aufgrund ihrer dünnen Wände und Zinndächer ein abwechslungsreicheres Klima haben. Dies beeinflusst die Whiskyreifung, da Temperaturschwankungen dazu führen, dass sich der Whisky im Fass ausdehnt und mehr Aromen aus dem Holz zieht. In einer Umgebung mit höherer Luftfeuchtigkeit reift Whisky im Allgemeinen langsamer.

Es gibt keine klare Präferenz für eine der beiden Lagerhausarten, da die Wahl der Fässer von den Master Distillers und Master Blenders getroffen wird, die den bestmöglichen Whisky anstreben!

Kostenfaktor Fass - Wie sich die Fassverwendung auf den Preis auswirkt

Die Wahl des Fasses hat nicht nur Einfluss auf den Geschmack des Whiskys, sondern auch auf dessen Preis. Ein Bourbon-Fass, das mehrere Male verwendet wird, trägt mit nur etwa 5 Cent pro Flasche (bei dreifacher Nutzung) zu den Kosten eines 10-jährigen Single Malt Whiskys bei. Diese Ersparnis bei der Fassnutzung ist ein Beispiel dafür, wie langfristige Prozesse und wiederverwendete Materialien die Preisgestaltung beeinflussen.

Fazit

Das Fass ist entscheidend!

Holzart, Fassgröße, Fassfinish, Alter des Fasses, Fasslagerung sind Faktoren, die das Endprodukt Whisky beeinflussen. Dem Whiskyfass kann daher nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Um zu kommentieren, müssen Sie sich einloggen.